FAQ2【特定機能を利用する法人の加入者】

- 特定機能ID共通

- 講習実施機関ID

- Q2-7 講習会実施機関IDを利用して、プログラム申請をするとどのような利点がありますか?

- Q2-8 講習会の認定を受けるためには、どのようなタイミングで講習会内容の申請(学習プログラム申請)をすればよいのですか?

- Q2-9 学習プログラムの申請から審査まで何日ぐらいかかりますか?

- Q2-10 プログラム申請時にある「申請区分」「学習履歴」の違いがわかりません。

- Q2-11 申請料金が半額となる「受講証明書配布時の本人確認」とは

- Q2-12 いつも届く受講証明書の雛型が届かない!

- Q2-13 受講証明書の印字を間違えて配布した! どうすればいい?

- Q2-14 代行の学習履歴申請の途中で、エラー(又は警告)が出た

- Q2-15 受講証明書を発行するのは、どのタイミング?

- Q2-16 受講生が途中で早退(遅刻)することに。受講証明書はどうすればいい?

- Q2-17 天候不良で講習会を延期(または中止)することになった。認定講習の情報はどうなるのか?

- Q2-18 インターネット学習プログラム申請って何?

- Q2-19 2019年度から新設された形態コード101-1分野、2分野って何?

- Q2-20 2019年度から新設された形態コード101の2分野って受講証明書にはどう表示されるの?

- 社内研修ID

- 社員データID

- 2-1 「個人ID」と「特定機能のID」の違いは?

-

IDにより機能が異なります。例えば、ユニットが登録できるのは個人IDのみです。

特定機能IDは「講習会実施機関、社内研修、社員データ」の3種類があります。特定機能IDは、会社または団体等でご取得いただくIDです。

講習会実施機関IDは講習会を主催する団体が取得するIDです。建設許可番号を取得している団体や、建設会社と同等と判断できる団体はご取得いただけません。

社内研修IDは自社の社内研修を申請するのに必要なIDです。

社員データIDは個人IDを取得している社員の方の管理等を行う補助的なIDとなります。

社員データIDにユニットを登録することはできませんが、紐づけしている個人IDのユニット(登録)申請が行えます。

「CPDSの個人IDと特定機能IDの違い」を参考にしてください。

- 2-2 特定機能IDのID番号とパスワードがわからなくなった

-

電話にてお問い合わせください。

- 2-3 特定機能IDの登録情報を変更したい場合はどのようにすればよい?

-

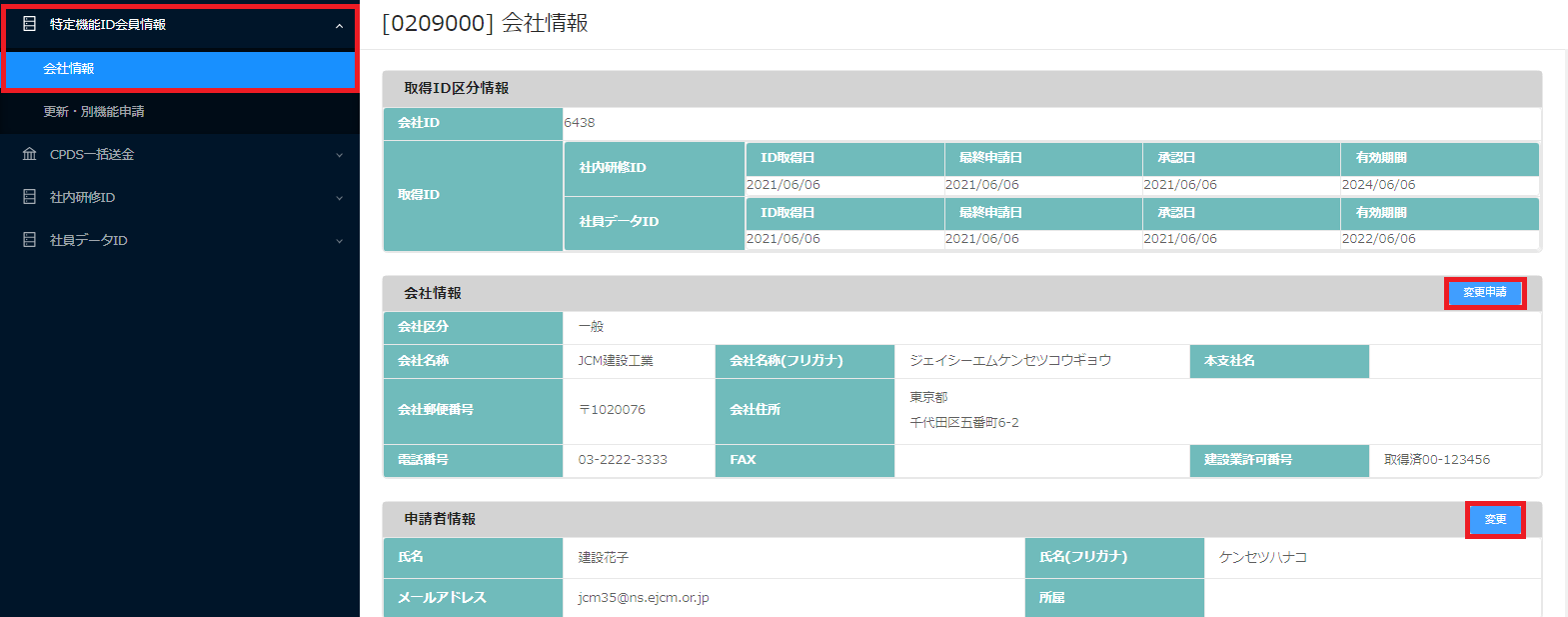

(画面左側加入者メニュー)「特定機能ID会員情報」クリック後に表示される「会社情報」をクリック。

(画面右)「会社情報」画面で変更したい情報の会社情報の「変更申請」または申請者情報の「変更」をクリックして申請を完了させてください。

申請者情報はすぐに変更が完了しますが、会社情報の「変更申請」には反映までにお時間がかかります(内容によっては変更できないことがあります)。

- 2-4 特定機能IDの更新および利用再開方法は?

-

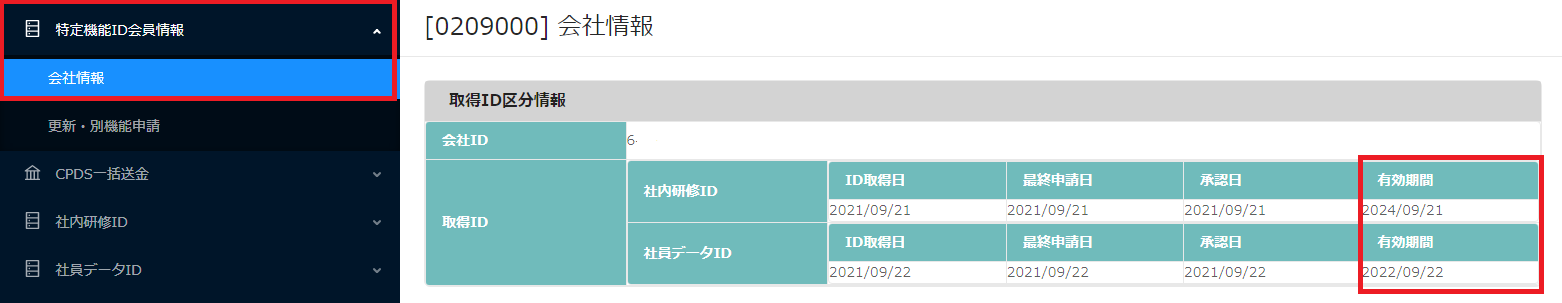

有効期限日の半年前より、更新の手続きが行えます。

また、有効期限が切れた後も3年以内であれば利用再開の手続き(更新手続き)により、引き続きご利用可能です。

※期限前の更新申請の場合、有効期限に+3年となります。既に失効している場合は、更新完了日から3年です。

※更新手数料以上の一括送金残高(ご利用可能金額)が必要です。残高が不足している場合には更新申請を行うことができませんので、一括送金申請を先に行ってください。

一括送金システムについてはこちらで確認ください。

- 「ユーザ-ログイン」からIDとパスワードでログインしてください。

- (画面左側加入者メニュー)「特定機能ID会員情報」クリック後に表示される「更新別機能申請」をクリック。該当のID欄内の「更新申請」をクリックしてください。

- 確認メッセージが表示されますので「OK」をクリックしてください。

- CPDSから「特定機能ID更新申請 登録通知」メールが配信されます。

- 有効期限が延長され、ご利用可能となります。

※「5」で担当が状況確認等を行いますので、すぐに更新はされません。また、運営状況によっては更新をお断りすることがあります。 - 講習会実施機関ID(新規および更新)

- 一般

- 5,500 円 / 3 年

- 公益法人

- 5,500 円 / 3 年

- 国・地方自治体(公益性を考慮)

- 無料

- 社内研修ID(新規および更新)

- 5,500 円 / 3 年

- 社員データID

- 新規登録

- 無料 / 1 年

- 更新

- 5,500 円 / 3 年

- 2-5 建設業許可番号がわからない

-

登録していただく建設業許可番号は「大臣知事コード(半角2桁) - 許可番号(半角6桁)」です。

国土交通省 / 建設業情報管理センター のHP等で調べることができます。お手数ですがご自身でお調べください。

- 2-6 IDの有効期限は?

-

(画面左側加入者メニュー)「特定機能ID会員情報」クリック後に表示される「会社情報」をクリック。(画面右)「会社情報」画面の「取得ID」で確認できます。

- 2-7 講習会実施機関IDを利用して、プログラム申請をするとどのような利点がありますか?

-

講習会開催前に「学習プログラム申請」をしていただき、CPDS認定講習となった場合、下記のような利点があります。

-

CPDS認定講習(●ユニット取得)として案内通知等で広報することができる。

※広報とは書面、ホームページ、口頭などでCPDS認定やユニットなどの記載や説明をすることです。

※講習前に審査が完了していないと「CPDS認定」「●ユニット取得」などの広報ができませんのでご注意ください。

※同じ内容の講習会を繰返し実施(以前に認定を受けた講習と同内容も含む)の場合、開催日ごとに個別申請・認定が必要となります。

-

受講者が学習履歴の申請をする際、簡略的に申請できる。

(代行申請の場合は主催者が学習履歴の申請を行うので、受講者による履歴申請はできません。)

受講者からのプログラム・学習履歴申請は、認定プログラムの申請は未認定プログラムの申請より、優先して審査着手をするため、受講者のユニット申請においても利点があります(ただし、認定プログラムの番号を選択し、資料をPDF登録した申請に限ります)。

-

- 2-8 講習会の認定を受けるためには、どのようなタイミングで講習会内容の申請(学習プログラム申請)をすればよいのですか?

-

開催前(事前)に申請をしてください。

CPDS認定講習として広報を行いたい場合には、広報前に申請をしていただき認定結果を受けていただく必要があります

(広報とは書面、ホームページ、口頭などでCPDS認定やユニットなどの記載や説明をすることです)

以前に認定を受けた講習と同内容であっても、開催日ごとに個別申請・認定が必要となります。

ご申請について不明点等があれば、お問い合わせください。

- 2-9 学習プログラムの申請から審査まで何日ぐらいかかりますか?

-

講習会実施機関IDでご申請いただいた講習会の申請(学習プログラム申請)は、申請の翌営業日に審査着手するように努めています。

至急審査を希望される場合は、至急申請をしてください。(別途至急手数料が必要) 申請受付時間により、受付当日または翌営業日朝から、通常申請受付分より早く、審査着手いたします。

通常申請時の着手目安- 資料提示方法がPDFファイル添付の場合 ⇒ 申請日の翌営業日

- 資料提示方法がFAX送付の場合 ⇒ FAX到着日の翌営業日

- 2-10 プログラム申請時にある「申請区分」「学習履歴」の違いがわかりません。

-

-

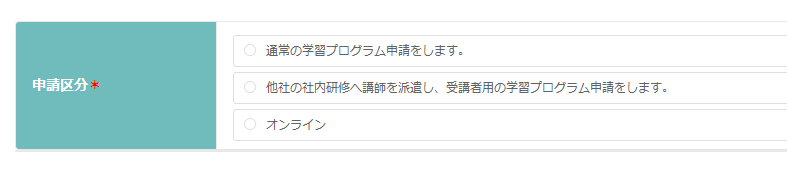

【申請区分】の選択について

主催するプログラムによって選択が異なります。

●建設会社等の社内研修へ講師を派遣する(社内研修委託等)講習は「他社の社内研修へ講師を派遣し~」を選択してください。(オンラインセミナーで社内研修を実施する場合も社内研修の区分を選択)

●オンラインセミナーの場合は「オンライン研修」を選択してください。

それ以外はすべて上の「通常の学習プログラム申請をします。」を選択してください。

※自社の社内研修は申請ができません。社内研修IDからの申請となります。

-

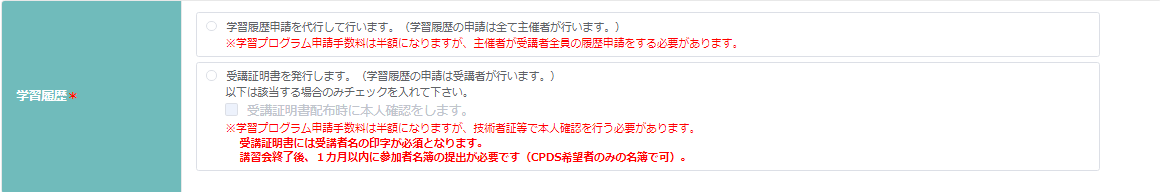

【学習履歴】の選択について

実施する講習に合わせて「学習履歴」を選択します。それぞれの詳細は以下の通りです。

●「学習履歴申請を代行して行います。(学習履歴の申請は全て主催者が行います。)」を選択。

→CPDSのユニット登録(学習履歴)を希望する受講生全員分の申請を主催者が代行で行う講習。

開催終了後、学習履歴申請を行います。履歴申請方法は4つ(①受講講者のCPDS番号の直接入力、②全国技士会のCSVひな型を利用、③カードリーダー入力、④QRコード入力(2022年度開始))あります。受講生からの申請はできません。受講生から希望があれば受講日から1年間代理申請の対応が発生します。

案内チラシ等に代行の講習である説明記載が必要です。プログラム認定時にメール送付している受講証明書の雛型はありません。

申請手数料は通常のプログラム申請の半額になります。

※区分「他社の社内研修へ講師を派遣し~」「オンライン」選択の場合は、自動で「学習履歴申請を代行して行います。(学習履歴の申請は全て主催者が行います。)」になります。

※「オンライン研修」の場合は、通常のプログラム申請手数料となります。

●「受講証明書を発行します。(学習履歴の申請は受講者が行います。)」のみ選択。

→最もベーシックな運営方法です。承認時、メールにて受講証明書の雛型(全国技士会推奨形式)を送付します。

講習会終了後に受講者毎に「受講者名または通し番号及びプログラム番号を印字(手書不可)」した受講証明書を手渡します。

ユニット申請については受講者自身が行います。

●「受講証明書を発行します。(学習履歴の申請は受講者が行います。)」+「受講証明書配付時に本人確認をします。」にチェック。

→開催日当日、写真付き身分証明書で本人確認します。

承認時に送付した受講証明書に、受講者氏名およびプログラム番号を印字(手書き、通し番号不可)して、講習会終了後に受講者毎に手渡します。

ユニット申請については受講生自身が行います。

講習会終了後、1カ月以内に参加者名簿の提出が必要です(CPDS希望者のみの名簿で可)。

詳しくは「Q2-11」を参照ください。申請手数料は通常のプログラム申請の半額になります。

-

【申請区分】の選択について

- 2-11 申請料金が半額となる「受講証明書配布時の本人確認」とは

-

受講証明書配布時に、身分証明書(氏名・顔写真付の公的証明書)で本人確認をお願いします。また、講習会の案内に、身分証明書の持参がないと受講証明書の発行はしない旨を必ず記載してください。

身分証明書は次のものとなります。

「CPDS技術者データ(QRコード)・監理技術者資格者証・運転免許証・パスポート」等

受講修了者に対して、受講者氏名及びプログラム番号を印字した受講証明書(手書き・通し番号不可)を手渡していただきます。

講習会開催後に「参加者名簿(CPDS希望者のみの名簿で可)」の提出が必須となります。

本人確認をしたかどうかのエビデンスの提出は求めておりませんが、必要に応じて状況をヒアリングいたします。

不適切な申請が発覚した場合には、登録されたプログラム、履歴は取り消し、講習会実施機関IDの利用を停止します。

- 2-12 いつも届く受講証明書の雛型が届かない!

-

学習プログラム申請時、申請区分にある「学習履歴」で「学習履歴申請を代行して行います」(代行講習)を選択している場合は、受講証明書の発行が必要ない為に雛型を送付しておりません。

代行から通常講習に変更する場合は、お手数ですが全国技士会までご連絡ください。

代行を選択していない場合、認定通知メールに雛型を添付しております。メールそのものが迷惑メールなどに振り分けられていないかお確かめください。問題が解消できない場合は、お問い合わせください。

- 2-13 受講証明書の印字を間違えて配布した! どうすればいい?

-

ご利用の講習会実施機関IDと認定プログラム番号を控えて、早急に全国技士会までご連絡ください。

- 2-14 代行の学習履歴申請の途中で、エラー(又は警告)が出た

-

ご利用の講習会実施機関IDと認定プログラム番号、該当受講者のCPDS番号、エラーメッセージの内容を控えて、全国技士会までご連絡ください。

そのまま申請を進めると誤登録が生じる場合がありますので、申請を止めていただくか、該当受講者を外して申請を行ってください。

- 2-15 受講証明書を発行するのは、どのタイミング?

-

受講が終了した時点で配布してください。必ず最初から終わりまで出席した方のみ発行してください。遅刻、早退した方の対応は「Q2-16」を参考にしてください。

- 2-16 受講生が途中で早退(遅刻)することに。受講証明書はどうすればいい?

-

認定プログラムは全ての時間を受講した方のプログラムですので、早退(遅刻)した受講生のユニット数は異なる為、プログラムも異なります。その旨の説明をお願いします。

早退(遅刻)者を認めるか、認めないかは主催者の判断となります。

2024年度から「遅刻・早退者の取り扱いについて」の規定を設けました。以下参照ください。

【遅刻・早退した時間を全体講習時間から除いても認定ユニット数が変わらない場合】

→全受講者として審査、承認します。(受講証明書発行可、オンラインセミナー代行申請可)

(例)講習時間 4 時間 「4 ユニット」認定の講習

遅刻 25 分 受講時間 3 時間 35 分→4 時間(30 分以上繰り上げ) 「4 ユニット」承認

【遅刻・早退した時間を全体講習時間から除くと認定ユニット数が変わる場合】

遅刻(早退)時間が全体講習時間の 1 割以下又は 15 分(CPDS 規定) どちらか少ない時間を超えていないか、超えているかで対応が異なります。

・超えていない→全受講者として審査、承認します。(受講証明書発行可、オンラインセミナー代行申請可)

・超えている→全受講時間から遅刻(早退)時間を除いた時間の部分受講者として審査、承認します。

(例)講習時間 3 時間 30 分(210 分)「4 ユニット」認定の講習の場合

講習時間 3 時間 30 分は、1 分でも遅刻(早退)すると、ユニット数が変わる。

遅刻(早退)時間が全体時間の 1 割以下又は 15 分のどちらか少ない時間までは全受講とする。

210 分の 1 割(210 分) は 21 分なので、小さい値の 15 分(CPDS 規定)が基準時間となる。

(1)10 分遅刻した場合

基準時間「15 分」以内の遅刻なので、全受講者として審査、承認します。(受講証明書発行可、オンラインセミナー代行申請可)

(2)25 分遅刻した場合

遅刻 25 分は基準時間「15 分」を超えているので、講習時間から 25 分を除き受講時間を計算

3 時間 05 分→3 時間(30 分以下切り捨て)

「3 ユニット」となり、全時間受講とは承認ユニット数が異なるため、部分受講者になります。

※※全受講者として審査、承認できなかった場合※※

①集合形式、オンラインセミナーとも、受講者氏名と実際の受講時間を明記、プログラム番号なしで受講証明書発行。代行講習の場合、主催者代行はできず、受講者からの申請となります。

受講証明書のひな形は JCM システムよりダウンロードできます。

(加入者メニュー→講習会実施機関 ID→CPDS 学習プログラム→受講証明書ひな形)

②オンラインセミナーでは、遅刻者は出席開始時点、早退者は早退直前のスクリーンショットを保存し他スクリーンショット登録時に、PDF 資料として登録してください。 部分受講が発生した場合は、全国技士会まで必ずご報告ください。

- 2-17 天候不良で講習会を延期(または中止)することになった。認定講習の情報はどうなるのか?

-

状況によって対応が異なります。延期または中止が決定した段階で、ご利用の講習会実施機関IDと認定プログラム番号を控えて必ず全国技士会までご連絡ください。

- 2-18 インターネット学習プログラム申請って何?

-

インターネット学習プログラム(WEBセミナー)を「CPDS認定プログラム」として利用するための申請です。

オンラインセミナーの申請とは異なります。

承認された場合、CPDSの名称をご利用いただけます。(例:「CPDS認定WEBセミナー 合計6ユニット取得可能」)

申請に必要な添付資料と申請に関する最新情報はこちら(※1)をご確認ください。

・(※1)のPDF資料修正(最終頁参照ください)

- 2-19 2019年度から新設された形態コード101-1、101-2って何?

-

今までCPDSの対象外としていた施工管理技術と直接関係ない計画系やその他技術以外の学習についても、2019年度から施工管理技術者としての資質の向上に役立つものであれば対象となります。但し、講師対面式講習である形態コード101に限定して「形態コード101-2」を設定しました。

従来から対象としている施工管理技術と直接関係する内容は「形態コード101-1」とします。2019年度以前に「形態コード101」で登録されているプログラムは全て「形態コード101-1」に置き換わります。置き換わることによってユニット数の増減はありません。

形態コード101-2にはユニット数に年間上限(6ユニット)を設けます。

>詳しくはガイドラインP25をご確認ください。

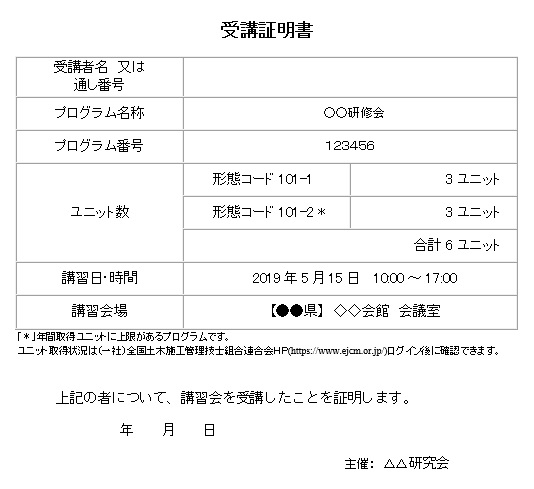

- 2-20 2019年度から新設された「形態コード101-2」って受講証明書にはどう表示されるの?

-

「受講証明書を発行する」を選択したプログラム申請では、認定通知に全国技士会書式の「受講証明書」を添付しています。

形態コード101-2のユニット数に年間上限(6ユニット)を設けるため、以下の通り「受講証明書」内に上限があることがわかるように表示説明します。

「受講証明書」は独自の書式をご利用いただくことも可能ですが、形態コード101-2のユニットが含まれる講習の場合は、受講者には上限があるプログラムであることを周知していただきますようお願いいたします。

- 2-21 社内研修申請で必要な資料は何ですか?

-

「参加者名簿」「研修中の写真※注1」「研修実施資料※注2」、講習内容によっては「研修内容のわかる資料」も必要となります。

※注1 撮影日時を記録させる設定にしたデジタルカメラで撮影し、jpg形式で保存してください。研修開始時に1枚、中間で1枚程度、研修終了時に1枚、できるだけ参加者の顔が確認できるような全景の写真を撮影します。(各撮影は開始、半ば、終了時間の20分前後 受講者が全員集合された状態で撮影)

※注2 A4で1枚程度。研修名、研修日、研修場所、研修時間、カリキュラムは必須です。

詳細はこちらをご確認ください。

※オンラインで開催する場合は会場開催分とは別申請となり、資料等も異なります。詳しくはガイドライン(社内研修IDの該当ページ)を確認ください。

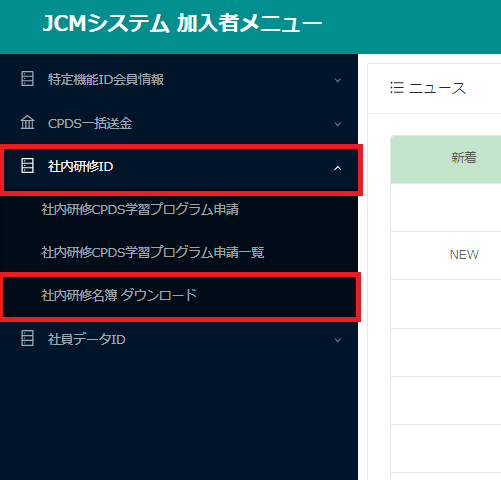

- 2-22 社内研修の時に作成する名簿の雛型はどうすればいいの?

-

社内研修IDでログイン後、参加者名簿雛形ダウンロードをクリックしてファイルダウンロードできます。

また、全国技士会ホームページ「HOME>特定ID機能加入者」の画面下部「申請に必要な雛形」からダウンロードできます。

- 2-23 社内研修の写真ってどんな感じで、いつ撮ればいい?

-

撮影日時を記録させる設定にしたデジタルカメラで撮影し、jpg形式で保存してください(解像度320×240程度)。

撮影は、研修開始時に1枚、中間で1枚程度、研修終了時に1枚、全景の写真を撮影します。

(開始直後、終了間近の写真はそれぞれ20分以内撮影をお願いしています。受講者が全員集合された状態で撮影ください)

できるだけ参加者の学習の様子が確認できるようにしてください。受講者毎の1名/1枚である必要はありません。(ガイドライン も合わせてご確認ください)

研修が2日以上の場合、1日毎に、開始、中盤、終了時に各1枚撮影し、審査時に必要に応じてご提示いただきます。

※オンラインで開催する場合は資料等が異なります。詳しくはガイドライン(社内研修IDの該当ページ)を確認ください。

- 2-24 社内研修参加者を間違って入力してしまった! どうすれば削除できる?

-

申請者側では削除できません。ご利用のIDと申請受付番号を控えて、全国技士会までご連絡ください。

- 2-25 写真を撮り忘れました。申請はできませんか?

-

申し訳ありませんが申請は出来ません。写真は社内研修を行ったエビデンスの1つです。必ず撮影日時を記録させる設定にしたデジタルカメラで、社内研修開始、半ば、終了間際に撮影をしてください。

- 2-26 社員データIDってどんなID? どんな申請ができるの?

-

【社員データIDとは】

社員データIDに紐づいている個人加入者の情報や取得状況の確認、社員データIDからの新規加入申請、一覧表での出力や学習履歴の申請、学習履歴証明書の申請等ができます。ログイン後の画面で表示されている申請が可能です。

社員データIDでログインしての各申請手数料等は社員データIDの残高から引き落とされます。

基本操作マニュアルをご確認いただければ、機能の詳細が確認できます。

【関連資料】基本操作マニュアル

- 2-27 社員データIDの取得を考えているけど、個人IDを持っている社員が沢山います。登録はどうすればいい?

-

社員データIDの紐付けは、社員データIDより紐付けする社員の方に向けて申請を行っていただきます。

その後、紐付けする個人ID(社員のID)で紐付けの許可(承認)をします。2つの作業により紐付けが完了いたします。

(社員データIDから個人ID新規加入申請をした場合には、自動的に社員データIDと紐づけされ「社員一覧」に表示されます)

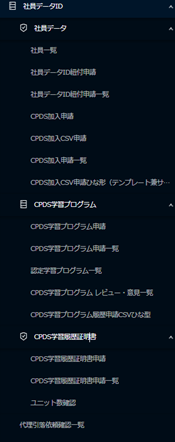

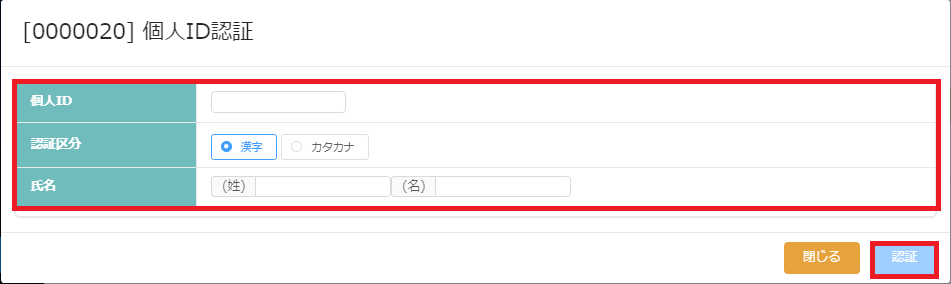

社員データIDへの紐付けの手順は以下のようになります。

【社員データIDへの紐付け手順】

(手順1)社員データIDで作業を行います。

社員データIDでログイン → メニュー社員データID →社員データID紐付申請 →個人ID認証 をクリック(人数が多ければCSV入力も可能)

→ 情報を入力して「認証」をクリック

→ 情報が一致していれば「申請」をクリック。「トップに戻る」か「続けて申請」のどちらかを選択。

(手順2)個人IDで作業を行います。

個人IDでログイン → 共通情報 → 社員データID紐付確認 → 該当の申請の「承認」をクリック

【関連資料】基本操作マニュアル

社員データID編 「社員データ ID 2(2)社員データID紐付け申請」

個人ID編 「●個人加入者:申請等 5.(4)社員データ ID 紐付確認」

- 2-28 社員データ一覧に表示されない社員がいる

-

個人IDの情報に社員データIDの登録がないと表示されません。「社員データID紐付申請」より紐付申請を行ってください。手順は「Q2-27」を参照してください。

電話やメールでお問い合わせの際は申請の受付番号・CPDSの登録番号、ガイドラインをあらかじめご用意ください。